Primeira parte do artigo disponível em PDF

Calibã e a Bruxa de Silvia Federici, ou a História na fogueira[1]

Esta nota de leitura foi escrita a quatro mãos. Fizemos a escolha de dividi-la em duas partes:

– a primeira, publicada aqui no blog de Yann Kindo, menciona essencialmente os fatos históricos mesmos e o método com o qual S. Federici os (mal)trata;

– a segunda, que pode ser consultada no blog de Christophe Darmangeat [traduzida aqui], se empenha em discutir os principais raciocínios desenvolvidos no livro.

Temos bastante consciência do comprimento incomum (e sem dúvida rebarbativo) desta nota, porém, fomos forçados a isso pela matéria mesma. Calibã é um grande livro sobre o qual há, infelizmente, muito a dizer e ainda mais a redizer. Então, para evitar o que apareceria necessariamente como um processo de intenção, não tivemos outra escolha senão salientar certos atalhos, vieses, deslizes, talvez mentiras puras e simples que embelezam o texto. Esperamos assim jogar luz sobre os processos sobre os quais se baseia esta obra e, além de seu radicalismo exibido, a natureza real da perspectiva política na qual se inscreve.

C. Darmangeat & Y. Kindo

Introdução

Calibã e a Bruxa é uma obra publicada em sua versão original em inglês em 2004, antes de ser traduzida para o francês pelas Editions EntreMonde em 2014. O sucesso da obra lhe garantiu uma reedição em 2017[2][3].

A autora, Silvia Federici, é uma acadêmica americana de origem italiana que, depois de fazer parte de sua carreira na Nigéria, tornou-se professora emérita em ciências sociais na Universidade Hofstra de Nova York. Ela também é militante feminista, de uma tradição que também é caracterizada como “autônoma”, “radical” ou até mesmo de “materialista”.

Nesta obra, a mais célebre que já escreveu, Federici desenvolve uma tese que pode ser resumida, sem trai-la, assim: o episódio da grande caça às bruxas na Europa deve ser compreendido como um momento da acumulação primitiva capitalista, que corresponde a uma escravização generalizada das mulheres e que foi tão indispensável para o desenvolvimento do capitalismo que nascia quanto, por exemplo, o comércio de escravos. Daí o título do livro, que traça um paralelo entre a figura da bruxa e aquela de Calibã, este personagem de A Tempestade de William Shakespeare que representa a figura do indígena – e que é igualmente filho de uma bruxa.

O livro conheceu certo sucesso depois de seu lançamento, chegando a ser uma referência importante para certas correntes feministas. Seria obviamente fastidioso salientar todas as resenhas ditirâmbicas provenientes dos círculos mais naturalmente inclinados a se reconhecer na abordagem da autora e é mais pertinente medir seu sucesso com base em sua recepção em uma esfera política e intelectual um pouco mais ampla. Deste modo, a página do movimento político Ensemble fala de “uma obra essencial” e de um “trabalho notável[4]”, ao passo que a do Contretemps se inclina, em vez disso, a chamá-la de uma obra “importante[5]”. O Monde Diplomatique, por sua vez, aludiu a “uma análise realizada com uma clareza divertida[6]”. Mas, de maneira surpreendente, isso é pouco se comparado ao reconhecimento do diário Le Monde, no qual as escritoras Virginie Despentes e Beatriz Preciado o descreveram como uma verdadeira revelação:

A leitura de Calibã e a bruxa constitui uma verdadeira experiência. O livro já era um clássico do estudo marxista-feminista e a crise de 2008 lhe conferiu uma relevância brilhante. Esse é o tipo de livro que transforma a gente e faz com que se pergunte como já pensou sobre as coisas sem as ferramentas que ele oferece[7].

É por isso que decidimos com uma curiosidade indissimulada (finalmente) iniciar a leitura de uma obra sobre um assunto no qual nem um nem o outro é especialista. Fomos rapidamente de surpresa a surpresa…

Primeira parte: A História e os fatos maltratados

Evidentemente seria muito inadequado censurar Silvia Federici por querer fazer o trabalho de historiadora sem possuir a formação acadêmica. Muitas obras excelentes foram escritas desta maneira por autores que não eram especialistas ou que não possuíam nenhum título universitário. Por outro lado, independentemente das competências reais ou supostas dos autores, um livro de história não deve ser um livro de histórias: os fatos e as ideias que contém devem ser apresentados com rigor e honestidade – ainda mais quando, como é o caso aqui, o texto pretende pôr em causa fatos sobre os quais havia consenso. É aí que reside o problema…

1) Revolucionar a historiografia?

Um dos temas sobre os quais Calibã afirma explicitamente propor uma revolução historiográfica é aquele da caça às bruxas, movimento que atingiu toda a Europa Ocidental na virada dos séculos XVI e XVII.

A visão da autora sobre a historiografia (bem abundante) que a precedeu não indica ser nem indulgente nem sóbria (p. 257 [p. 290-91]):

O fato de que as vítimas, na Europa, foram principalmente camponesas provavelmente explica a indiferença dos historiadores para com este genocídio. Uma indiferença que beira a cumplicidade, uma vez que o apagamento da caça às bruxas das páginas da história contribuiu para banalizar sua eliminação física dos livros (…). O tipo de misoginia que inspirou as abordagens universitárias sobre a caça às bruxas abundam {sic}[8]. Como Mary Daly apontou já em 1978, a maior parte da literatura sobre este assunto foi escrita “do ponto de vista do carrasco”, descreditando as vítimas da perseguição, retratando-as como fracassadas (mulheres “desonradas” ou frustradas no amor) ou até mesmo perversas que tinham prazer em importunar os inquisidores machos com suas fantasias.

Isso é tudo.

Esta visão evidentemente tem pouca relação com as obras acadêmicas que pudemos consultar. Em apoio a seu julgamento categórico quanto a seus antecessores, Federici não menciona neste momento de sua exposição nada do trabalho de especialistas como o estadunidense Levack ou do francês Muchembled; ela invoca ao todo a dois autores de uma História da psiquiatria [Histoire de la psychiatrie], que não são historiadores… mas psicanalistas. Ou, na França, a caça às bruxas foi estudada já em 1862 pelo historiador mais famoso desta era, o racionalista Jules Michelet; sua obra, La sorcière [A feiticeira], ainda hoje considerada uma referência internacional, é redigida inteiramente do ponto de vista da vítima, com quem manifesta permanentemente uma forte empatia lírica. Isso não impede Silvia Federici de afirmar que “foi somente após o movimento feminista que a caça às bruxas saiu das masmorras às quais havia sido relegada” (p. 258 [p. 292]), como se esse assunto não tivesse ocupado gerações de historiadores além de Michelet. Não há motivo para reverenciar sistematicamente os grandes clássicos, mas a autora adota perante os historiadores acadêmicos uma atitude que mistura uma ignorância incrível e uma arrogância muito violenta, como quando ataca nominalmente seu proeminente colega italiano Carlo Ginzburg, escrevendo a respeito de uma de suas análises (citada muito brevemente) que “ele torna assim as vítimas responsáveis por seu funesto destino” (p. 315 [p. 352]). Historiador de renome, fundador e líder da “micro-história”, mas também militante de esquerda que usou seu conhecimento sobre a caça às bruxas para iluminar a lógica dos processos contemporâneos contra os militantes de extrema-esquerda italianos, tais como Adriano Sofri; Carlo Ginzburg, portanto, é bem pouco suspeito daquilo de que Federici o acusa.

A questão central do número de vítimas da caça às bruxas ilustra a desenvoltura com a qual Federici procede. Ela destaca por diversas vezes na obra as “centenas de milhares” de execuções. Contudo, a estimativa mais alta proveniente de uma historiadora professional (Anne Barstow) calcula o número de vítimas em 100 mil; os outros especialistas (Hutton, Levack, Rowlands, Vissière) situam unanimemente o número ao redor de 40 mil e 60 mil. Inflar as cifras multiplicando-as por cerca de dez vezes é evidentemente necessário para a construção da tese do livro: “As feministas compreenderam rapidamente que centenas de milhares de mulheres não poderiam ser massacradas e submetidas às mais cruéis torturas se não tivessem ameaçado a estrutura do poder” (p. 259 [p. 291-2]). Mais adiante, na mesma página, historiadores marxistas também são acusados de terem se recusado a ver a realidade: “A amplitude do massacre deveria ter levantado alguma suspeita, centenas de milhares de mulheres foram queimadas, enforcadas e torturadas em menos de dois séculos”.

Mas como justificar essa inflação em relação às cifras comumente aceitas? A nota 11 na página 259 [nota 145 na página 292], a única a abordar a questão, afirma que a questão é controversa. Desta controvérsia, a autora lembra apenas a estimativa mais alta, aquela de Anne Barstow, que transforma imediatamente em “algumas centenas de milhares” (sem mais delongas, pode-se dizer…). Ao fazer isso, demonstra, não obstante, se assim pode se dizer, certa moderação: a inflação nesta questão é uma tradição bem estabelecida em certos ramos do feminismo, uma vez que já em 1893 a sufragista Joslyn Gage apresentou em seu livro Woman, Church, and State [A Mulher, a Igreja e o Estado] a cifra propriamente delirante de 9 milhões de mortas.

Além da questão do número global de execuções, há também aquela da proporção entre os sexos. Para que a caça às bruxas fosse comparada a uma guerra realizada contra as mulheres, é necessário que a enorme maioria de suas vítimas fosse do sexo feminino. Ao longo de toda sua exposição, Federici aceita esta hipótese sem se incomodar em sustentá-la, à exceção de um breve desenvolvimento na página 288-289 [p. 323]:

Em um primeiro período, os homens representavam até 40% dos acusados e um número pequeno continuou sendo julgado depois, principalmente vagabundos, mendigos, trabalhadores itinerantes, ciganos e padres de classe baixa. (…) Porém, o fato excepcional é que mais de 80% das pessoas condenadas e executadas na Europa nos séculos XVI e XVII pelos crimes de bruxaria foram mulheres.

Não é possível saber a qual “primeiro período” ela está fazendo alusão. O fato é que, segundo os historiadores que estudaram a questão, a porcentagem não é bem aquela fornecida por Federici:

De modo geral, 70 a 80% das pessoas condenadas pelo crime de bruxaria no início da era moderna na Europa e na Inglaterra eram mulheres.

Entretanto – e sobretudo:

Existiam, apesar disso, variações regionais consideráveis no que diz respeito ao sexo dos indivíduos perseguidos. (…) Os homens eram maioria na Islândia, na Normandia, na Estônia e na Rússia; homens e mulheres foram significativamente perseguidos nas mesmas proporções na Finlândia, na Borgonha e nas regiões francesas que dependiam do Parlamento de Paris[9].

Estes elementos, por si só, com certeza não invalidam a tese defendida por Federici. Mas no mínimo a interpelam: como explicar que um movimento cuja própria natureza deveria ter sido uma perseguição específica das mulheres tenha atacado os homens tanto quanto ou até mais do que atacou as mulheres? Seria de se esperar que a autora examinasse a questão e desse uma resposta, jogando luz sobre os fatores que poderiam explicar estas variações locais. Em vão: Federici traça seu próprio caminho e sem conseguir refutar os elementos que poderiam contradizê-la, escolhe ignorá-los (ou até mesmo, como veremos, distorcê-los).

De modo geral, é igualmente notável que Calibã, ao contrário do costumeiro, não ofereça praticamente nenhuma reflexão sobre o uso de suas fontes. Em lugar nenhum da obra se encontra reflexões como aquela de Georges Duby em seu texto À propos de l’amour que l’on dit courtois:

Me deparo com esta questão que é tão difícil responder pelas eras antigas: que tipo de relação uma literatura deste gênero, uma literatura de sonhos, de escapismo, de compensação, pode fomentar com os comportamentos concretos?[10]

Logo, é surpreendente o quanto Federici diz ou crê saber, particularmente a respeito das classes populares da era dita moderna (a partir do século XVI), para a qual dispomos de pouquíssimas fontes. Na realidade, seu método consiste em realizar um “cherry-picking[11]” em função das necessidades de sua tese, mesmo que isso signifique, quando esse cherry-picking não for suficiente, trapacear um pouco para preencher as lacunas.

Calibã contém algumas boas passagens, bem fundamentadas por fatos específicos e fontes. Em geral, são largamente emprestadas de outros autores e, sobretudo, não dizem respeito ao cerne de sua tese, como quando Federici evoca, nas páginas 45-46 [p. 54-56] de maneira bem interessante as resistências camponesas às corveias e outras obrigações impostas pelos senhores.

Com bastante frequência, por outro lado, ela tira conclusões definitivas sobre certos tópicos sem provas suficientes. Por vezes parece até mesmo ignorar que a ausência de evidência não é evidência de ausência e tira fortes conclusões… da falta de fontes! Assim, na página 302-303 [p. 339], explica que à exceção de um caso de pescadores do país basco:

[…] apesar das numerosas tentativas individuais dos filhos, dos maridos ou dos pais de salvar seus parentes da fogueira, não tínhamos relato de qualquer organização masculina que se opusesse às perseguições, o que demonstra que esta propaganda conseguiu separar as mulheres e os homens.

Mas há algum relato de organizações femininas se opondo a estas mesmas perseguições? E já que não parece ser o caso, dado que Federici não menciona este fato, isso significa que as mulheres foram “separadas”… das mulheres?

No mesmo espírito, na página 156 (destaques nossos) [p. 169-170]:

Acrescento o fato de que a intensificação da perseguição das “bruxas” e os novos métodos disciplinares que o Estado adotou durante este período para regular a procriação e quebrar o controle das mulheres sobre a reprodução também podem ser relacionados a esta crise. As evidências para este argumento são indiretas e se deve ressaltar que outros fatores reforçaram a determinação da estrutura de poder europeia para controlar de forma mais estrita a função reprodutiva das mulheres.

Em vez de provas diretas que sustentam outras causalidades que não aquelas que ela escolheu privilegiar, a autora prefere geralmente “evidências indiretas” bem tênues que lhe são favoráveis (p. 188 [p. 210]):

A escravidão também teve um impacto sobre os salários dos trabalhadores europeus e sobre seu estatuto legal: não se pode falar de coincidência se foi somente com o fim da escravidão que os salários aumentaram nitidamente na Europa e que os operários europeus obtiveram o direito de se organizar.

Ou, apontar uma correlação não basta para demonstrar uma causalidade. Por isso, ainda seria necessário… colocar em evidência a relação de causa e efeito. De outro modo, também seria possível afirmar que não é uma coincidência que o número de casos de autismo identificados aumentou depois da introdução da vacina tríplice viral (ou, o que também funciona, desde que se passou a encontrar produtos orgânicos nos supermercados).

Federici utiliza por vezes como prova reconstruções (mais ou menos) lógicas a posteriori e que são criadas por ela mesma. Frequentemente a prova que as coisas aconteceram assim é que no interior sua grade de leitura seria lógico que elas tenham acontecido assim. As expressões do tipo “adivinhamos que…” são, assim, abundantes na obra.

2) A manipulação da iconografia

Porém, a principal técnica compensadora utilizada pela autora, que às vezes é manipulação pura e simples, é o uso que ela faz da iconografia, particularmente rico[12].

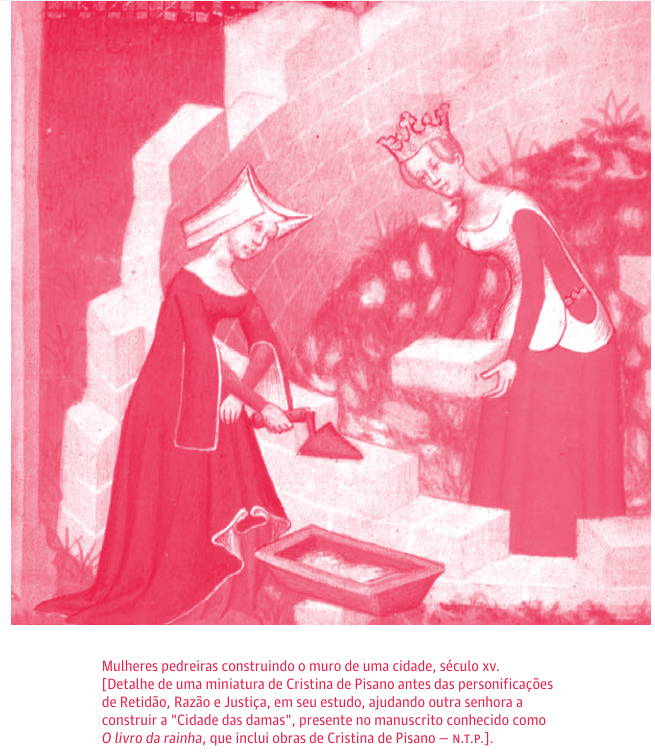

Na página 37 [p. 65], ao passo que ela entende demonstrar a dimensão da queda da condição feminina durante a era moderna, o que se traduz em particular por uma divisão do trabalho mais generizada do que anteriormente, ao leitor é apresentada uma que representa mulheres pedreiras na Idade Média:

A esta altura do livro, o leitor prudente percebe que estas “pedreiras” do século XV estão particularmente bem vestidas e se surpreende com o fato de uma delas estar até mesmo usando um adorno de cabeça de aspecto real. Na falta de outras informações sobre a origem da dita ilustração (uma constante ao longo de todo o livro), recorremos, então, a internet para encontrar a imagem original:

Constata-se, então, que Federici não só amputou cuidadosamente a parte esquerda desta imagem, que claramente caminha menos no sentido de sua tese, mas que sobretudo faz com que a imagem diga exatamente o contrário daquilo que diz. Em efeito, se descobre que a ilustração foi extraída de um livro de Cristina de Pisano intitulado A Cidade de Senhoras, publicado em 1405, no qual a autora desenvolve uma utopia feminista em que as mulheres armadas com a razão poderão edificar uma nova sociedade mais igualitária entre os sexos. Ou seja, não se trata de modo algum de uma cena real: a pedreira não é senão a própria Cristina de Pisano, começando a construção de sua cidade com a ajuda de três alegorias coroadas: a razão, a retidão e a justiça[13].

Em uma seção dedicada à obsessão do controle masculino e ao novo poder dos homens sobre as mulheres na era moderna, a prova está desta vez na figura negativa da mulher que usa calças. Deste modo, na p. 173 [p. 189], uma ilustração – tão mal referenciada quanto as outras – mostra uma mulher batendo em seu marido, com a legenda:

Tal como a luta pelo conhecimento de quem veste as calças, a imagem da mulher dominadora colocava em questão a hierarquia sexual. Os golpes que ela dá em seu marido foram um dos alvos favoritos da literatura social dos séculos XVI e XVII.

Ninguém sonharia em contestar isso a priori, porém, se se trata de um elemento projetado para demonstrar a importante ruptura que foi produzida na época, é problemático que uma obra como aquela de Robert Delort, La vie au Moyen Age[14], já faça uso do mesmo fenômeno para um período que supostamente funcionava de maneira bem diferente:

É possível observar que, ao menos na literatura dos séculos XII e XIII, o número de maridos repreendidos, espancados, tiranizados – e corneados – pela esposa-ogra, que gritava alto e era a única chefa da casa, é muito superior àquele de mulheres “corrigidas” por seus maridos.

Mais longe, na página 184 [p. 204 e 201], o desprezo crescente pelas mulheres na era moderna é ilustrado pela capa do livro Le parlement des femmes [O parlamento das mulheres], e por um desenho da “rédea”, instrumento de punição que atingia de fato sobretudo as mulheres. A legenda da ilustração, no entanto, não especifica que seu uso se limita, de maneira geral, à Escócia, de onde é originária, e assim leva o leitor a crer que se trata de uma prática amplamente difundida.

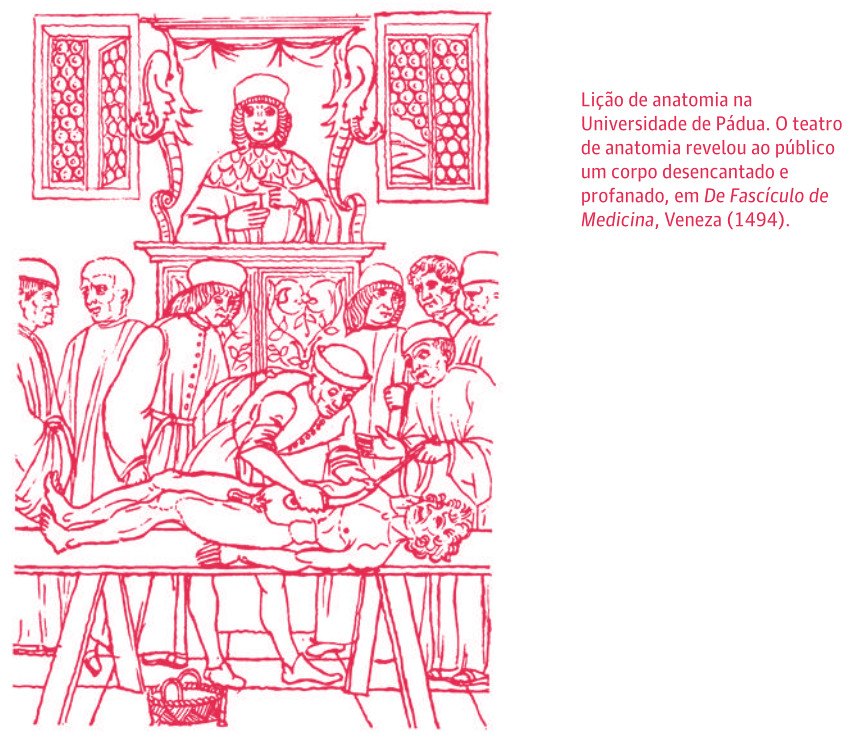

Mas um dos exemplos mais significativos – e, ousamos dizer, ultrajantes – dos procedimentos tendenciosos de Calibã se encontra na página 208 [p. 233], com uma ilustração que reproduz a exposição – a dissecação pública de um corpo feminino – da obra De humanis corporis fabrica, publicada em 1543.

Em lugar algum se especifica que o autor do livro é Vesalius nem que se trata do primeiro tratado moderno de anatomia, considerado um marco na história da medicina que tentava, pela primeira vez, representar corretamente o corpo humano (inclusive os órgãos genitais femininos). Para Federici, em vez disso, a cena ilustra outra coisa: “O triunfo do macho, da classe dominante, da ordem patriarcal através da constituição de um novo teatro anatômico não poderia ser mais completo”.

Como se deve ter percebido, o ponto essencial a seus olhos é que o corpo dissecado é aquele de uma mulher, forçosamente humilhada pela operação. Ou, quando se percorre as ilustrações da época a respeito das dissecações públicas, se constata rapidamente que a grande maioria deles, inclusive a célebre Leçon d’anatomie du Docteur Tulp de Rembrandt, era praticada nos corpos de homens e não de mulheres e que a ilustração escolhida por Federici é mais exceção do que regra – ela mesma oferece, aliás, na página 216[15] uma imagem de uma dissecação de um corpo manifestamente masculino.

É necessário acrescentar que, no que diz respeito ao livro de Vesalius, por sua vez, os especialistas parecem sentir alguma dificuldade para interpretar os detalhes da cena e para identificar as figuras[16]. Porém, para Federici, tudo está claro: “A figura feminina em segundo plano (talvez uma parteira ou uma prostituta) olha para baixo, provavelmente de vergonha diante da obscenidade da cena e de sua violência implícita”. De certa maneira, se alinha aos preconceitos medievais quanto às dissecações, o trabalho fundador da anatomia moderna e de um novo olhar, mais científico, dedicado aos corpos, Federici não detém – e não oferece nada a seus leitores senão – suas próprias fantasias.

3) Mil e uma maneiras de lidar com os fatos

Apenas um exército de especialistas decididos a sacrificar seu tempo sem contar as horas seria capaz de retificar todas as afirmações tão peremptórias que inexatas que marcam Calibã. A falta de seriedade e a liberdade tomada com os fatos são transparentes ao longo de toda sua leitura.

Já foi possível avaliar, em relação à caça às bruxas, a relação assaz distante de Silvia Federici com os números. Eis aqui outro exemplo: na página 86 [p. 91], ela apresenta a batalha de Roosebecque de 1382, que opôs uma milícia de tecelões rebeldes de Gante a um exército francês que fora proteger os interesses dos nobres e dos burgueses locais. Segundo ela, “26 mil rebeldes” foram mortos durante esta batalha. Ou, este número de 26 mil diz respeito na verdade ao número total de mortos da batalha, misturando os dois campos[17]. {Edição de 22/08/2020 feita na nota de fim da página, existe de fato uma imprecisão quanto a este número} No mesmo espírito, uma nota na página 38 [nota 7, página 47] afirma que perto do final do Império Romano, as revoltas dos bagaudae “ocuparam a Gália”, ao passo que elas tinham apenas dois quintos. Se, diferentemente do número de vítimas da caça às bruxas, estes são erros contíguos à tese principal da obra, eles não são menos indicativos do descuido do empreendimento.

O mesmo vale para várias falsas etimologias inglesas, que têm pouco impacto no conteúdo, mas que atestam a propensão de Silvia Federici a afirmar coisas que ela adoraria que fossem verdade, sem que ela se dê ao trabalho – e corra o risco – de verificá-las. Como diz o ditado, às vezes o diabo está nos detalhes… Assim, ela escreve na página 311 [p. 347] sobre a palavra em inglês “nightmare” [pesadelo]: “Outros animais também desempenham um papel na vida da bruxa como instrumentos do demônio: burros e éguas (em inglês, mare, da qual é derivada a palavra nightmare, ou pesadelo)”. Na verdade, os dicionários de etimologia nos ensinam que se trata de uma homofonia e informam explicitamente que os dois não possuem nenhuma relação, pois a palavra “nightmare” foi criada a partir de outro “mare”, uma criatura demoníaca do folclore germânico e eslavo que vinha assombrar os sonhos. A pobre égua não tem culpa de nada. Do mesmo modo, na página 316 [p. 354], Federici afirma que “O termo inglês faggot[18] nos lembra que às vezes os homossexuais eram usados como lenha para as fogueiras sobre as quais as bruxas eram queimadas”. A imagem é forte… mas não se apoia sobre nada. O artigo “faggot” na Wikipedia explora diversas etimologias, mas aquela sustentada por Federici é classificada como “lenda urbana[19]”.

Se a etimologia das palavras for interpretada assim, do jeito que se quiser, o mesmo acontecerá, às vezes, com as metáforas que elas evocam. Assim, na página 311 [p. 349], descobrimos que em histórias de bruxas, elas se transformam em um sapo, pois este animal seria o “símbolo da vagina” e que ele “sintetiza sexualidade, bestialidade, feminilidade e o mal”. Não encontramos qualquer evidência que sustentasse a ideia de que o sapo era um símbolo da vagina e parece que, pelo contrário, na Idade Média era frequentemente considerado o macho da rã. No que diz respeito a metamorfose, os contos relatam de fato casos de bruxas que se transformaram em sapos, mas a mesma metamorfose também afeta frequentemente os príncipes encantados…

Às vezes, nesta profusão de ideias lançadas instantaneamente e de interpretações fervilhantes, a apresentação passa a sensação de contradizer a si mesma. Por exemplo, na página 261 [p. 294-295], Silvia Federici levanta um tópico novo:

Quero insistir no fato de que, ao contrário de uma imagem propagada pelos Iluministas, a caça às bruxas não foi o último suspiro de um mundo feudal que agonizava. Sabe-se muito bem que a “supersticiosa” Idade Média não perseguiu nenhuma bruxa. O próprio conceito de bruxaria não foi formulado antes do final da Idade Média.

Não obstante, poucas linhas depois, ela indica que “no século VII e VIII, o crime de maleificium {maldição, delito} foi introduzido no código de lei dos novos imperadores teutônicos”. Portanto, realmente não enxergamos muito bem qual o sentido da distinção feita entre a repressão da magia negra e a repressão da bruxaria. Do mesmo modo, ela havia explicado antes que “Há continuidade entre a caça às bruxas e as antigas perseguições aos hereges que também puniam formas específicas de subversão social sob o pretexto de impor uma ortodoxia religiosa” (p. 286 [p. 321]). Ela observa em outro lugar que a caça às bruxas se desenvolveu primeiro nas áreas nas quais a perseguição de hereges Valdenses ou Cátaros havia sido mais intensa, o que contradiz um pouco suas afirmativas quanto à excepcionalidade da caça às bruxas e a ruptura que elas constituíram em comparação à Idade Média. Como Federici bem sabe, ela não poupa esforços ao dizer que coisas muito similares se tornam muito diferentes em um contexto que mudou, o que é bastante conveniente para interpretar tudo como ela deseja.

As contradições não são apenas quanto aos fatos, mas também quanto ao método. Assim, na página 271 [p. 304], se oferece ao leitor um comentário crítico sobre as acusações feitas durante os julgamentos de bruxas: “Até mesmo hoje, no entanto, alguns historiadores nos pedem para acreditar que a caça às bruxas fazia sentido no contexto das crenças contemporâneas”. O que é igual a dizer: quanto se trata das acusações de bruxaria, é importante considerar seu caráter infundado. Mas por que escrever na página 226 [p. 259], sobre os supostos poderes mágicos das mulheres: “Não levaria a nada saber se estes poderes eram reais ou imaginários”, se não fosse para aplicar um “dois pesos, duas medidas” às crenças, em função da simpatia tida por aqueles que alegam ter estas crenças?

Por fim, tanto por causa da escolha de vocabulário e da elasticidade dos conceitos usados, o leitor se depara ao longo de todo o livro com uma impressão mais ou menos forte, mas bastante permanente de anacronismo. Assim, quando descreve as lutas de classes nos séculos XV e XVI, Federici desenha com uma bazuca uma “classe dominante” em que burgueses e nobres parecem já ter se misturado completamente diante de um proletariado já constituído amplamente 200 anos antes da Revolução Industrial. As lutas dos hereges, por sua vez, são identificadas (ainda que entre aspas, mas “sem exageros”) com uma “primeira internacional proletária”. Assim como em relação à Revolta Cabochiana em Paris em 1413, descrita (sempre entre aspas) como “democracia operária” (p. 87 [p. 98]), ou aquela dos Ciompi, na Florença, promovida em seguida [p. 98-99] – e desta vez sem aspas – no nível da “ditadura do proletariado”. No que diz respeito às mentalidades dos séculos XV ao XVIII, elas são descritas na página 306 [p. 343] como completamente dominadas pela burguesia, que (ainda) não é a classe dominante na maioria das regiões abordadas. A nobreza também tende a desaparecer do livro, como se já fosse um epifenômeno da era moderna.

Essa sensação de anacronismo parece estar radicada nas próprias origens do projeto da autora, que afirma na introdução ter forjado sua análise da caça às bruxas na observação dos efeitos da política do Banco Mundial na Nigéria quando lecionou lá nos anos 90. Quando tudo é tão parecido com tudo, independentemente do contexto e das épocas, se obtém fórmulas como a da página 116 [p. 130[20]], sobre a privatização da terra, apresentada como um fenômeno mundial no contexto do nascimento do capitalismo:

O processo de privatização da terra mais massivo ocorreu na América onde, em meados do século XVII, os espanhóis se apropriaram de um terço das terras indígenas comunais com o sistema da encomienda. A caça aos escravos na África teve como consequência a perda da terra, que privou inúmeras comunidades de seus melhores jovens.

No entanto, é muito estranho falar de “privatização das terras” a respeito de uma pura e simples conquista de espoliação associada a uma intensificação da captura de escravos africanos que não foi acompanhada por nenhuma conquista territorial na época (os europeus frequentemente não capturavam os escravos eles mesmos e deixavam que o trabalho sujo para os grupos locais dos quais gostavam mais). A questão da privatização realmente é uma obsessão de Silvia Federici, que propõe na página 149 [p. 162] esta outra fórmula, misteriosa, para dizer o mínimo: “Até mesmo a relação individual com Deus foi privatizada”. Sem dúvidas dá pra se imaginar que ter uma “relação individual” com Deus é outra coisa que não “privatizar”. Mas note que este parágrafo, que explica que “tudo foi privatizado, até mesmo a relação com Deus”, é seguido de outro que diz respeito ao desenvolvimento da assistência pública e da estatização da relação entre classes. Entenda quem puder.

A impressão de anacronismo também é alimentada por um vocabulário ultrajante e deliberadamente controverso. O mesmo vale para o uso repetido e injustificado de palavras como “genocídio”, “holocausto”, ou do termo “campos da morte”, na página 198 [p. 220], a respeito do dano à saúde dos trabalhadores nas minas da América da Sul. Longe de ajudar a compreender o que é caracterizado assim, este uso abusivo de termos contemporâneos que se referem à política dos nazistas obscurece as questões do passado e passa a impressão desconfortável de que Auschwitz deve ser invocada sistematicamente para abalar a alma, como se, abaixo deste nível de horror, uma realidade não pudesse ser verdadeiramente horrível…

Por outro lado (mas no mesmo espírito), observaremos a declaração gratuita na página 333 [p. 373] segundo a qual as difamações despejadas sobre as pétroleuses[21]durante a Comuna de Paris de 1871 foram “retiradas do repertório da caça às bruxas”. Como é demonstrado pelo uso geral da ideia de “cercamentos” (ver a segunda parte deste texto, escrita por Christophe Darmangeat). Silvia Federici parece achar que metáfora é a mesma coisa que demonstração e que quanto mais ultrajante for a metáfora, mais forte é a demonstração.

4) Da especulação especulativa e dos comentários às vezes surrealistas

As passagens que tentam incriminar as filosofias de Hobbes e Descartes, por um lado como empreendimentos reacionários, por outro como a base intelectual da caça às bruxas, estão entre aquelas nas quais a autora passa a maior impressão de torturar os fatos para satisfazer uma agenda pré-estabelecida. Em vez de enxergar na dimensão racionalista do pensamento destes autores um progresso em relação às concepções religiosas dominantes na época, Silvia Federici lê, em vez disso… o que lhe passa na cabeça. É assim com esta passagem, da página 224 [p. 255], a respeito da concepção do corpo como uma máquina:

Quando, por exemplo, Hobbes declara que “o coração é uma mola […] e as articulações apenas muitas rodas”, percebemos em suas palavras um espírito burguês para o qual não só a condição e o destino da existência do corpo são trabalho, mas também há uma necessidade de transformar todas as potências corporais em forças de trabalho.

Qual é a relação entre esta citação muito breve de Hobbes e o que a autora o faz dizer?

Essas percepções extratextuais às vezes se transformam numa forma de conspiração histórica. Por exemplo, nas páginas seguintes (p. 225 [p. 257]), Silvia Federici desmascara Hobbes e Descartes e revela que eles na verdade trabalhavam para o Estado. Mais exatamente, ela “adivinha” a coisa:

Por detrás desta filosofia nova, vemos uma vasta iniciativa do Estado, por meio da qual o que os filósofos chamavam de irracional foi declarado criminoso. […] É por isso que no auge da “Era da Razão”, a era do ceticismo e da dúvida metodológica, temos um ataque feroz do corpo, tão bem sustentado pela maioria daqueles que adere à nova doxa.

Logo, descobrimos que, no caso de Hobbes e Descartes, os filósofos racionalistas da era moderna de fato veicularam em suas obras o programa político pré-existente de um Estado burguês ainda em gestação, mas já totalmente consciente, em que se concordava previamente que estes mesmos filósofos, em nome da racionalidade, se opunham com mais frequência aos poderes de seu tempo, a saber, o Estado aliado à Igreja. Estamos lidando com revisões fundamentais do conhecimento histórico.

Ainda nos termos desta interpretação livre, os amantes da freudo-escatologia ficarão encantados ao ver que Silvia Federici está seguindo os passos do psicanalista vienense, teorizando uma espécie de “fase anal” do desenvolvimento do pensamento burguês na organização do trabalho (p. 249 [p. 280-281]):

É possível relacionar a grande paixão médica da época, a análise dos excrementos, da qual extraímos múltiplas deduções sobre as tendências psicológicas do indivíduo (e vice-versa), a esta concepção do corpo como receptáculo de impurezas e perigos ocultos. Claramente, esta obsessão com o excremento humano refletia em parte o nojo que a classe média começava a sentir pelos aspectos não produtivos do corpo […]. Porém, nesta obsessão também é possível ler a necessidade burguesa de regular e limpar a máquina-corpo de qualquer elemento que possa interromper sua atividade e criar “tempo morto” no dispêndio de trabalho.

“Claramente”? Sério? É possível pensar mais simplesmente que estas práticas médicas ligadas aos excrementos têm, como o sangramento, uma relação com concepções pré-científicas do corpo que eram na época aquelas da teoria dos humores. A autora pratica aqui sua própria espécie de narrativa em abismo, pois, assim como os médicos da época da qual fala, ela também faz o excremento de dizer muitas (demais) coisas, em função de… seu humor.

Na página 308 (p. 346), passamos da interpretação freudiana livre ao verdadeiro delírio interpretativo lacaniano, aquele que vê um Falo em qualquer forma ligeiramente oblonga:

A repulsa que a sexualidade não procriadora começou a despertar é bem transparente no mito da velha bruxa voando em sua vassoura, que, assim como os animais (cabras, éguas, cães) sobre os quais viajava, era a projeção de um pênis estendido, símbolo de uma luxúria desenfreada.

O mais divertido aqui é o fato de que a égua é considerada uma extensão do pênis, ainda que se trate da fêmea do cavalo. O que ela teria dito se a bruxa tivesse viajado no lombo de um cavalo, famoso pelo tamanho de seu órgão reprodutor!

Em uma nota diferente – ainda que… –, não se pode ignorar a maneira com que Federici lida com as práticas antropofágicas das sociedades ameríndias. Afirmando – contra todas as evidências, como pode se ver ao ler as obras em questão – que os primeiros europeus que relataram estas práticas usaram-nas para rejeitar os indianos na animalidade, ela continua (p. 342 [p. 388]):

Também deve se observar que os rituais canibais descobertos nas Américas e que ocupam um bom lugar nas narrativas da conquista não deviam ser muito diferentes das práticas médicas então populares na Europa. Nos séculos XVI, XVII e até mesmo XVIII, beber sangue humano (especialmente quando o sangue era coletado após uma morte violenta) […] eram remédios comuns para o tratamento de epilepsia e outras doenças em diversos países europeus.

É verdade que se comprovou que práticas médicas deste tipo ocorriam na Europa moderna, como lembrado pela obra Mummies, Cannibals and Vampires [Múmias, Canibais e Vampiros], de Richard Sugg. Mas parece que para o objetivo desta demonstração, Federici considera um detalhe o fato de que na Europa só se bebia sangue ou se consumia partes do corpo de indivíduos já mortos… ao passo que, na Amazônia, prisioneiros eram capturados e mortos com o único propósito de devorá-los.

E, uma vez que um breve esquete muitas vezes é melhor que longas explicações, convoquemos a “Doação de Fígado” para ilustrar a sutil diferença entre os dois tipos de situação:

Donneur de Foie – Monty Python © Mr Cheese

5) Insensatez e rejeição do racionalismo

Para concluir, insistamos no fato de que a falta de cientificidade da demonstração exibida em Calibã pelo menos tem o mérito de coerência epistemológica, já que no decorrer da obra a autora manifesta sua rejeição da ciência e seus métodos regularmente. E se trata de um elemento estruturante de sua visão do mundo, uma vez que cita diversas vezes no livro a análise de Carolyn Merchant, segundo a qual o surgimento do racionalismo científico foi um fator do crescimento da opressão das mulheres – e que o racionalismo científico foi essencialmente isto.

Voltemos à maneira com que ela se rebela contra a capa do livro de Vesalius: “O teatro anatômico revela ao público um corpo desencantado, profanado”. Deste modo, ela atribui a Vesalius, a quem acaba citando depois no texto, uma visão “mecanicista” do corpo concebido como máquina. Mas o que ela propõe em seu lugar? Uma visão mais fantástica e menos científica do corpo, como na página 222 [p. 253], em que descobrimos que a nascente ciência anatômica também fez parte do grande complô para escravizar as mulheres a serviço do capitalismo:

Representar o corpo em termos mecânicos, sem qualquer teleologia intrínseca, essas “virtudes ocultas” atribuídas a ele pela magia popular e por superstições populares da época, permitiu tornar inteligível a possibilidade de subordiná-lo a um processo de trabalho que dependia cada vez mais de padrões de comportamento uniformes e previsíveis.

Silvia Federici se dedica extensamente a explicar o fato de que os ataques às bruxas também eram um ataque racionalista contra a visão mágica do mundo, uma visão que, por sua vez, respeitaria mais a natureza e o corpo. Segundo ela, o capitalismo precisava destruir a crença na magia para impor sua própria visão de mundo e os filósofos racionalistas sabidamente o auxiliaram. Ela cita, para corroborar esta tese, outra pequena passagem de Hobbes, segundo a qual pessoas obedeceriam melhor se a crença na magia fosse eliminada. Hobbes de fato é um filósofo da ordem, apavorado pelos abusos das guerras civis inglesas e cujas ideias almejam acima de tudo a prevenção do caos. No entanto, aqui está restaurada toda a passagem do Leviatã[22]incriminada por Federici:

Se desaparecesse este temor supersticioso dos espíritos, e com ele os prognósticos tirados dos sonhos, as falsas profecias, e muitas outras coisas dele decorrentes, graças às quais pessoas ambiciosas e astutas abusam da credulidade da gente simples, os homens estariam muito mais bem preparados do que agora para a obediência civil.

É possível ver que o que motiva Hobbes, tanto quanto a ordem social, é lutar contra o poder que possibilita explorar a credulidade dos outros. E, na Europa moderna, para a qual Federici tende a esquecer ou minimizar o peso da Igreja, tal abordagem, aquela de filósofos materialistas como Hobbes, tem um quê de subversivo, mesmo no que diz respeito ao autor do Leviatã, visto que ele escreve algumas linhas antes em seu livro:

E quanto às fadas e fantasmas ambulantes, a ideia [de que eles existem] […] foi, penso, com o objetivo ou expresso ou não refutado, de manter o uso do exorcismo, das cruzes, da água benta, e outras tantas invenções de homens religiosos[23].

Para um filósofo da ordem, este é um ataque muito bom contra o que talvez seja, por meio do abuso da credulidade, o principal avalista da ordem estabelecida na época!

Sem dúvida, os filósofos racionalistas daquela época estavam, em suas ideias filosóficas bem como políticas, longe de serem proletários revolucionários. Mas então por que não criticá-los pela insuficiência de sua ruptura com o velho mundo, suas concessões a ideias antirracionalistas (em particular, a ideia divina), em suma, a inconsistência de seu materialismo? Pelo contrário, Federici escolheu, sob o pretexto da solidariedade com as vítimas da nova ordem que se estabeleceu então a retomar por sua conta, ainda que de maneira insidiosa, as piores objeções contra a ciência e a razão.

Logo, para sustentar sua tese antirracionalista, ela retira suas citações quase que exclusivamente dos filósofos racionalistas mais conservadores da Europa moderna. Gostaríamos de saber o tanto que pessoas mais representativas como Hume, Locke, Diderot, d’Alembert, Holbach ou até mesmo Voltaire se inserem em sua grade de análise, segundo a qual os racionalistas teriam sido uma força a serviço da ordem estabelecida, na qual as crenças mágicas teriam sido muito mais libertadoras do que o racionalismo. De qualquer maneira, até mesmo a física newtoniana, reduzida aqui à posição de mera crença, é indiretamente cúmplice na caça às bruxas: “depois que a física newtoniana havia espalhado a crença de que não havia poderes ocultos no mundo natural” (p. 240 [p. 272]). Entre a ciência e a magia, a camarada Federici escolheu seu lado:

Buscando controlar a natureza, a organização capitalista do trabalho teve de combater a imprevisibilidade inerente na prática da magia e evitar que relações privilegiadas com os elementos naturais se estabelecessem. (p. 274 [p. 313])

A luta contra a magia sempre caminhou ao lado do desenvolvimento do capitalismo, até hoje. (p. 273 [p. 312])

Admitamos, no entanto, que algumas revelações brilhantes deem nuance a esta imagem, mesmo que não ajudem a realmente iluminar o leitor; descobrimos assim que “A física newtoniana deveu sua descoberta da atração gravitacional não a uma concepção mecanicista, mas a uma concepção mágica da natureza” (p. 327 [p. 367]). Entenda quem puder.

O “materialismo” do feminismo reivindicado por Silvia Federici se transforma alegremente em seu oposto: um argumento representativo do ecofeminismo, que desconfia politicamente da ciência e da racionalidade e em virtude de sua predileção pela magia e pelas superstições. E se, como ela afirma, esta luta ainda é pertinente hoje, talvez Silvia Federici esteja presente em Washington em janeiro de 2018 para reverter a política de Trump… lançando um poderoso feitiço nele, todos juntos, entre bruxas[24].

A obsessão da autora por ver controle social crescente no menor progresso científico nunca é convincente, mas se torna ridículo quando, na página 232 [p. 266], estigmatiza até mesmo a simples vulgarização do conhecimento astronômico:

A força inspiradora da necessidade do controle social está evidente mesmo no campo da astronomia. Um exemplo clássico é aquele de Edmond Halley (o secretário da Royal Society) que, na época da aparição em 1695 do cometa que mais tarde receberia seu nome, organizou clubes em toda a Inglaterra a fim de demonstrar a previsibilidade de fenômenos naturais para desfazer a crença popular segundo a qual os cometas anunciavam desordens sociais.

Logo, disseminar conhecimento astronômico na população é “controle social”? Silvia Federici acha mais libertador guardar o conhecimento científico no seio das elites e manipular a gente simples para acreditar que este ou aquele fenômeno astronômico seria algum sinal da ação de um poder invisível ao qual deveriam se submeter?

Depois de afirmar que os mais célebres defensores da ciência moderna nascente à época não se opunham particularmente à caça às bruxas, a conclusão a que todos estes desenvolvimentos tendem a chegar aparece na página 325 [p. 366], em preto e branco: “A pergunta que fica é se o surgimento do método científico pode ser considerado a causa da caça às bruxas”! E ela invoca Carolyn Merchant mais uma vez, que explica que a origem fundamental da caça às bruxas seria… a filosofia mecanicista de Descartes. O argumento, de uma leviandade paquidérmica, novamente se baseia em uma simples coincidência cronológica e em um uso excessivo da metáfora como prova (p. 325 [p. 366]):

Merchant vê provas na ligação entre a perseguição das bruxas e o desenvolvimento da ciência moderna na obra de Francis Bacon, um dos conceituados pais do novo método científico, que demonstra que a concepção de investigação científica da natureza foi moldada a partir das interrogações das bruxas sob tortura, retratando a natureza como uma mulher que deve ser conquistada, desmascarada e estuprada.

Como responder a tamanho disparate?

Primeiro, podemos nos lembrar facilmente desta outra cena de Monty Python, que coloca em questão o método racional de investigação na condenação de uma bruxa. Uma cena clássica cujo conteúdo provavelmente não está mais distante da realidade histórica do que o desenvolvimento de Federici:

Também seria possível objetar que os racionalistas da época não estavam realmente em uma posição forte e que seu possível silêncio possa ser explicado pelo desejo de preservar suas próprias vidas que já podiam estar ameaçadas em outros lugares. Vale a pena lembrar que Giordano Bruno também acabou em uma fogueira em 1600, assim como muitas supostas bruxas?

Mas, acima de tudo, existe um contra-exemplo importante para a tese de Silvia Federici, o qual ela não menciona, na pessoa de Johannes Wier (ou Johann Weyer), médico e filósofo do século XVI, antecessor da psiquiatria, que desempenhou um papel na luta contra a caça às bruxas ao explicar que elas não estavam possuídas pelo demônio, mas eram vítimas de alucinações[25]. Johannes Wier escreveu dois livros denunciando a caça às bruxas: De praestigis daemonum, em 1563, e De Lamiis, em 1582[26]. Eis aqui o que Brian P. Levack, especialista neste período já mencionou:

Seus livros constituíram um ataque frontal às concepções expressas em Malleus Malleficarum. Para sustentar sua tese, Weyer usa seus conhecimentos médicos ao afirmar, por um lado, que o assim chamado malefício das bruxas podia ser explicado por causas médicas e naturais e, por outro, que as confissões das bruxas no que diz respeito a suas atividades diabólicas eram em grande parte a consequência de desordem uterina, chamada de melancolia[27].

No final das contas, a respeito da relação entre o racionalismo e a caça às bruxas, ele conclui exatamente o contrário de Federici:

A ameaça que o iluminismo que renascia representava para a concepção cumulativa de bruxaria não era uma ilusão. Homens como Didier Erasme, Pietro Pomponazzi e André Alciat atacavam certas crenças que diziam respeito à bruxaria, ao passo que Cornelius Agrippa von Nettesheim, o grande adepto da magia erudita, criticava tanto o Malleus Maleficarum como a ação contra as bruxas. No final do século XVI, a maior parte dos céticos que havia contestado as doutrinas contidas no Malleus Maleficarum – como Weyer, Scot e Montaigne – eram homens de formação e interesses humanistas[28].

Federici menciona Levack algumas vezes em sua obra. Mas à luz do exposto acima, é possível se questionar se ela realmente o leu ou se simplesmente escolheu ignorar todo conteúdo que não se encaixasse em sua tese, sabendo que o que não condiz com sua tese é muitas vezes simplesmente… a realidade.

Por fim, observemos que a ideia reiterada por Federici, segundo a qual o advento da medicina moderna foi uma luta liderada pelo patriarcado triunfante e que a caça às bruxas visava as curandeiras, especialmente as parteiras, não tem nada de novo. Já em 1973, Barbara Ehrenreich e Deirdre English afirmaram que o objetivo tinha sido eliminar as rivais dos médicos homens, garantindo assim a dominação masculina sobre a profissão médica. No entanto, esta ideia foi refutada há muito tempo – segundo a especialista citada acima, Alison Rowlands, que afirma:

[…] mitos sem base factual forjados por escritores do século XIX e XX, os quais feministas adotaram acriticamente para servir a suas próprias agendas. […] Historiadores refutaram a ideia de que parteiras e curandeiras eram os alvos específicos de uma caça às bruxas orquestrada pelas elites. Parteiras às vezes eram julgadas por bruxaria, mas era muito mais provável que elas participassem em processos de infanticídio do que fossem elas mesmas acusadas de usar bruxaria para matar as crianças que haviam ajudado a trazer ao mundo[29].

Para concluir esta primeira parte

Pode ser que evoluções da sociedade deem ideias novas aos cientistas e que eles sejam levados a olhar de maneira diferente para uma realidade que já havia sido investigada, mas que é judiciosamente reiluminada por estas novas preocupações. Por exemplo, foi assim, de certo modo, o que ocorreu na biologia com a ascensão da aceitação social da homossexualidade depois das lutas dos anos 1960 e 1970: na medida em que biólogos se interessaram no sexo dos animais que viam copulando, perceberam que o fato ali era que entre eles “casais” do mesmo sexo eram mais numerosos do que acreditava anteriormente… simplesmente por falta de interesse no assunto.

Este tipo de mudança de paradigma pode acontecer na história e o revisionismo pode ser frutífero.

Porém, para que esta nova perspectiva seja um avanço, e não só um capricho, ela deve se basear em observações sólidas e em um arquivo substancial; deve provar sua legitimidade a fim de corrigir, ou até mesmo substituir, a antiga. Logo, reavaliar o significado histórico da caça às bruxas – e, além disso, o lugar atribuído às mulheres na acumulação primitiva do capital – como Silvia Federici afirma fazer, exigirá muito mais do que tirar números da cartola, “provas” indiretas, pura especulação intelectual, “omissões” que funcionam bem para a tese da autora e, em boa medida, alguns documentos que desviam de seu significado real.

[1] Tradução da primeira parte do ensaio Caliban et la sorcière, ou l’Histoire au bûcher, disponível aqui. Incluo traduções ocasionais de termos entre colchetes; as traduções entre chaves são de responsabilidade dos autores. [n. t.]

[2] Percebemos, ao escrever este artigo, que não estávamos trabalhando, cada um de um lado, com a mesma edição. A fim de simplificar nossa tarefa já bem pesada, os números das páginas indicadas na primeira parte correspondem à edição de 2017, ao passo que correspondem, na segunda parte do artigo, àquela de 2014.

[3] Com o objetivo de padronizar as citações, comparar as traduções com as edições do português brasileiro e original e evitar possíveis erros de transcrição dos autores, utilizei a edição de 2017 (Caliban et la Sorcière, Entremonde et Senonevero, 2ª edição, 3ª reimpressão, 2017), disponível para download gratuito no site da editora. Incluo entre colchetes, sempre após a referência à edição francesa, as referências a edição em português brasileiro: Silvia Federici, Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, tradução: coletivo Sycorax, editora Elefante, São Paulo, 2017. Em virtude de ambas terem sido publicadas no mesmo ano e do fato de o presente ensaio tratar do livro, optei por não incluir o ano, o que deve atravancar um pouco menos a leitura. Aponto eventuais equívocos de tradução em nota. [n. t.]

[4] Détruire les femmes pour construire le capitalisme : un ouvrage essentiel de S. Federici.

[5] Contretemps, Aux origines du capitalisme patriarcal: entretien avec Silvia Federici, 2 de março de 2014.

[6] Naïké Desquesnes, A nous le temps des sorcières, setembro de 2014.

[7] Virginie Despentes & Beatriz Preciado, « Caliban et la sorcière », de Silvia Federici : le ventre capital, 7 de julho de 2014.

[8] A tradução francesa troca “Os exemplos da misoginia” por “O tipo”, mas mantém o resto da frase no plural. [n. t.]

[9] Alison Rowlands, “Witchcraft and Gender in Early Modern Europe” in- Brian P. Levack (ed.), The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, 2003, p. 449.

[10] Duby, À propos de l’amour que l’on dit courtois, in- Georges Duby, Féodalités, Gallimard-Quarto, 1996, p. 141.

[11] Os autores parecem usar o termo em inglês tanto para significar escolher a dedo como para se referir à falácia da evidência suprimida. [n. t.]

[12] Quanto a isso, podemos lamentar o trabalho do editor, que não ajuda na compreensão. É possível, por exemplo, encontrar na segunda edição, na página 89, uma ilustração com uma legenda a respeito dos danos da Peste Negra de 1348 na Europa, ao passo que se trata de fato da representação de um bordel no século XV, um erro que não parece figurar na edição original [na edição a qual tivemos acesso, reimpressa em 2018, a imagem aparece na página 91, com a legenda corrigida]. Na primeira edição, pelo contrário, é uma mesma legenda que se encontra sob duas ilustrações diferentes, na página 79 e na página 95.

[13] http://expositions.bnf.fr/utopie/cabinets/extra/antho/moyenage/3.htm.

[14] Robert Delort, La vie au Moyen Age, Seuil, 1982, p. 103.

[15] A ilustração fornecida pelos autores no artigo é diferente daquela disponível nas edições original (Autonomedia, 2004, p. 141) e brasileira (p. 250), bem como na edição francesa a qual tivemos acesso (em que aparece na p. 220). Os autores utilizaram uma edição diferente para a elaboração da primeira parte do presente artigo, então não sei se trata de um equívoco dos autores na hora de selecionar a imagem, ainda que se refiram a sua fonte no parágrafo anterior, ou se a imagem da referida edição francesa é realmente esta e isto foi corrigido em edições posteriores. De qualquer maneira, a imagem que aparece no original e nas outras edições é, sem dúvida, de um corpo masculino, com o pênis claramente visível e está reproduzida abaixo. [n. t.]

[16] https://fr.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica.

[17] https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Roosebeke#cite_note-3.

Edição de 22 de agosto de 2020: Nos informaram de que a Wikipedia fornece duas referências a este número e que elas se contradizem entre si no ponto que estamos levantando:

“As fontes da Wikipedia estão disponíveis online. Na primeira, p. 38, está escrito: ‘este erro provocou a morte de 26 mil rebeldes” (Dunkerque : Ville & Port de Flandre a la fin du Moyen Age).

No segundo: “Houve 26 mil mortes na praça” (Histoire de France).

Devidamente notado. Observa-se que (mas, honestamente, isso é um acaso) a fonte que diz o que reproduzimos (26 mil = o número total de mortos) é a mais antiga, então é provável que a outra, a mais recente, tenha deturpado este número ao se basear nele (por falta de um número mais recente realmente diferente que se baseie em uma avaliação mais recente e mais sólida).

[18] Faggot e fag são termos usados principalmente nos Estados Unidos para se referir de maneira extremamente pejorativa a homens homossexuais. No Reino Unido, ainda que esse uso seja conhecido, o uso mais comum de fag é como gíria para cigarro e algo chato de se fazer,e de faggot como prato e como feixe de lenha; lá há outros termos pejorativos para homens homossexuais que ainda são utilizados com maior frequência. [n. t.]

[19] https://en.wikipedia.org/wiki/Faggot [o trecho mencionado também está disponível na versão em português].

[20] Há equívocos na tradução francesa deste trecho, como, por exemplo, a ausência de “cercamentos”, “em meados do” em vez de “no início/na virada do século”. [n. t.]

[21] Termo utilizado para as mulheres acusadas de causarem incêndios durante a queda da Comuna. [n. t.]

[22] Thomas Hobbes, Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, Nova Cultural, São Paulo, 1997, p. 37. [n. t.]

[23] Idem. [n. t.]

[24] Kimberly Johnson, Des sorcières de toutes origines vont se réunir à Washington pour jeter un sort à Trump [Bruxas de todas as origens se reunirão em Washington para lançar um feitiço em Trump], Konbini, 13 de novembro de 2017. (Ainda que possamos compartilhar totalmente do objetivo por detrás dessa iniciativa, temos nossas reservas no que diz respeito aos meios escolhidos para derrotar o presidente dos Estados Unidos).

[25] http://psychiatrie.histoire.free.fr/pers/bio/wier.htm.

[26] https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Weyer.

[27] Brian P. Levack, La grande chasse aux sorcières en Europe au début des Temps Modernes, Champ Vallon, 1991, p. 72

[28] Ibid., p. 70.

[29] Rowlands (2003), p. 452.

Traduzido por Thiago Papageorgiou. Traduções para o inglês e espanhol podem ser encontradas respectivamente em Caliban and the Witch: A critical analysis e Calibán y la bruja: un análisis crítico.

Faça um comentário